Periodismo Comunicación Nº 662

Miguel Gil, el periodista que cambió la historia

Periodismo Comunicación Nº 662

Vivía en Barcelona y era abogado, pero creyó que el periodismo era una profesión más apropiada para mejorar el mundo y se fue a la guerra de los Balcanes, dispuesto a intentarlo. Aprendió el oficio, se desvivió por los más débiles, ganó premios, se granjeó la admiración de sus compañeros y en la primavera de 1999 grabó en Kosovo unas imágenes que lograron cambiar el rumbo de la Historia. Dentro de unos días se cumplirán diez años de su muerte en Sierra Leona.

Cuando las primeras bombas de la OTAN cayeron sobre Prístina el 24 de marzo de 1999, muchos vecinos de la ciudad reaccionaron con ilusión. «En tierra estábamos viviendo un infierno, así que mirábamos al cielo en busca de ayuda», escribió la pediatra Flora Brovina. La capital de Kosovo era entonces el escenario principal del conflicto que atormentaba los Balcanes desde cinco años antes. La guerra había convertido las fronteras imposibles de la antigua Yugoslavia en unas heridas profundas, muy difíciles de cerrar. Media docena de pueblos separados por la raza, la lengua, la religión o las aspiraciones políticas de sus líderes habían ido desplazando los enfrentamientos de un lado a otro del mapa, hasta llegar a Kosovo. La región aspiraba a ser un país libre, pero los serbios la controlaban militarmente argumentando difusos agravios históricos. Según ellos, era la cuna de su nación. Y ni la diplomacia ni los guerrilleros del UCK habían logrado apearles de sus pretensiones. Las limpiezas étnicas que los serbios ya habían perpetrado en otras zonas ocupadas alimentaban además los peores presagios. Occidente, sin embargo, parecía ocupado en otros asuntos. «Hubo hechos muy desagradables en Kosovo, hechos brutales, y todo ocurría a espaldas de la comunidad internacional, a espaldas de los medios y de los políticos», lo resumió en una entrevista el fotógrafo Gervasio Sánchez, uno de los veteranos de aquel conflicto.

En ese contexto, los bombardeos de la Alianza Atlántica fueron saludados con esperanza. «Llevaba tanto tiempo esperando los aviones de la OTAN —prosigue el relato que Flora Brovina publicó en El País— que, de repente, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Se apoderó de mí una alegría indescriptible. El sonido de las bombas me pareció una sinfonía. Si hubiéramos podido, todos los albaneses habríamos corrido al centro de la ciudad para celebrar una fiesta y aguardar a los libertadores con flores».

Pero lo que ocurrió fue que «los libertadores» regresaron a sus bases después de sortear sin especiales problemas la artillería serbia, y que las maltrechas calles de Prístina volvieron al inquietante silencio anterior al ataque. Era muy verosímil que los serbios reaccionaran de manera arbitraria y cruel al bombardeo, así que los afligidos kosovares se prepararon para lo peor.

Los periodistas occidentales que se ocupaban de cubrir informativamente el conflicto se habían concentrado en uno de los hoteles de Prístina. También ellos aguardaban con pánico la reacción de los serbios. Ramiro Villapadierna, responsable de la corresponsalía centroeuropea de ABC, se encontraba en su habitación cuando varios soldados desarrapados y medio borrachos rompieron la puerta a patadas y culatazos, y le anunciaron de muy malos modos que debía marcharse del país. «Todos llevaban un pitillo en una mano y una ametralladora en la otra», recordaría tiempo después. Dos plantas más abajo, los militares transmitieron un mensaje similar a Olga Guerin, corresponsal de la BBC. También ella tuvo que vestirse apresuradamente y cargar con sus cosas rumbo a lo desconocido. La reportera Alexandra Stavitzky compuso un relato sobrio y elocuente de aquella noche: «El miedo fue brutal mientras la policía serbia recorría los pasillos en completa oscuridad en busca de las habitaciones de los periodistas, creando una gran incertidumbre. Los fotógrafos, los cámaras y los redactores subían las oscuras escaleras hasta el décimo piso del hotel para hacer fotos y tomar imágenes del bombardeo. Las explosiones eran muy cercanas». Era fácil sacar conclusiones: los serbios habían decidido deshacerse de los periodistas para poder actuar sin testigos.

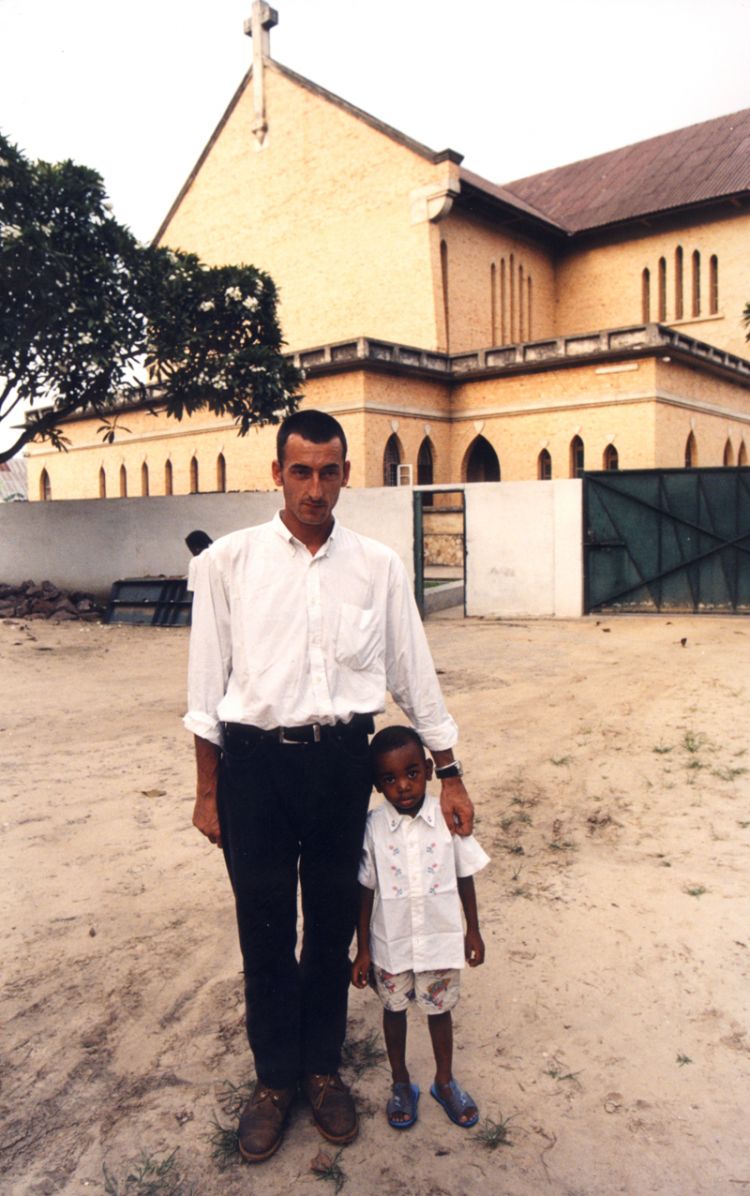

En medio de aquella confusión, mezcla de miedo y desorden, Miguel Gil Moreno de Mora, un periodista español que trabajaba para la agencia Asociated Press, grababa desde la ventaba de su habitación el incendio que consumía la base militar serbia, a cinco kilómetros de distancia. Ya había padecido situaciones más o menos similares en Bosnia, Chechenia, Sudán o Sierra Leona. Conocía el silbido de las balas en varios idiomas y su cuerpo delgado aún conservaba las cicatrices de la paliza que le habían propinado tres años antes en la República Democrática del Congo. También él estaba inquieto. Había convivido varios meses con los guerrilleros del UCK, había grabado las primeras imágenes de las fosas de Srebrenica, donde los serbios consumaron una de sus peores matanzas, y sabía que la venganza de los hombres dirigidos por Milosevic y Karadzic se pondría en marcha en cuestión de horas. Sin embargo, esa convicción, lejos de ser un argumento para marcharse prudentemente del país, era el estímulo que necesitaba para quedarse allí, junto a todos aquellos kosovares abocados a pagar a la vez la crueldad de los serbios y los errores de Occidente. Siempre actuaba así. Jeremy Bowen, que desde 1987 había trabajado para la BBC en distintos lugares del mundo, admiraba la determinación de Miguel Gil para aplicar una regla fundamental del periodismo: aquella que habla de estrechar la distancia entre uno mismo y la Historia. «Pero era consciente mejor que nadie del peligro que implicaba su dedicación a la verdad», añadía.

¿Cómo había llegado hasta ese hotel de Prístina que se estremecía con las explosiones y se iluminaba con el fuego creciente de los incendios aquel reportero flaco y estirado, de ojos expresivos y sonrisa fácil, siempre pegado a su cámara, comprometido e idealista, casi un don Quijote contemporáneo?

Seis años antes, nada en su biografía más o menos pacífica hubiese permitido intuir que acabaría asistiendo en primera fila a uno de los conflictos más enconados y dramáticos de la reciente historia europea. Había nacido en Barcelona 31 años antes y había crecido junto a sus padres y sus tres hermanos en Riudabella, una finca de Vimbodí (Tarragona) en la que aprendió a moverse con soltura y familiaridad por el campo. Su padre murió en un accidente de tráfico cuando él tenía trece años y la familia se trasladó a Tarragona capital y luego a Barcelona, donde Miguel completó la carrera de Derecho después de haber cursado un año de Historia. «Encuentro muy bonita la idea de hacer de abogado —explicó una vez—. En esencia, se trata de ganarse la vida protegiendo a los débiles».

Los débiles: podría decirse que ese fue el gran interés de Miguel Gil, antes y después del periodismo. No parece una brújula inapropiada para moverse en la vida y en las tareas informativas cuando Ryszard Kapuscinski, uno de los grandes maestros del oficio, confesó en una ocasión que en el núcleo de todos sus intereses informativos siempre se encontraban los pobres: «Cuando empecé a escribir sobre estos países, donde la mayoría de la población vive en la pobreza, me di cuenta de que aquel era el tema al que quería dedicarme. Escribía, por otro lado, también por algunas razones éticas: sobre todo porque los pobres suelen ser silenciosos. La pobreza no llora, la pobreza no tiene voz. La pobreza sufre, pero sufre en silencio. La pobreza no se rebela».

Ya licenciado en Derecho, Miguel se incorporó al bufete que dirigía en Barcelona Felio Vilarrubias, que había sido íntimo amigo de su padre y que a la muerte de este se convirtió en tutor de los hermanos Gil Moreno de Mora. Trabajó con interés en diferentes casos, movido también por el deseo de allegar fondos a la economía familiar, pero aquella vida más o menos previsible y ordenada no acababa de llenarle. «Me daba cuenta de cómo sería mi futuro —explicó una vez—. Tenía 25 años y, si me quedaba allí donde estaba, me podía imaginar perfectamente cómo sería toda mi vida hasta que me muriese, porque tenía un buen trabajo y las cosas me iban bien. Pero no sé por qué iba a cambiar, en realidad. Sabía que quería ir a Bosnia». ¿Por qué Bosnia? El periodista de El País Ramón Lobo, que con el tiempo llegaría a ser uno de los grandes amigos de Miguel, cree que «las imágenes más duras, las más dramáticas» tienen el efecto de adherirse «como motas de polvo a la memoria», de convertirse en «fantasmas imposibles de compartir». Y algo de eso hubo. El propio Miguel solía recordar cómo le impresionó la escena que un día vio en el Telediario: era el entierro de un hombre bosnio que había muerto asesinado, y unos francotiradores dispararon a sus parientes cuando trataban de inhumar el cadáver. Su reacción fue instintiva: «Quiero ir allí, adonde pasa eso, a verlo».

Y se fue, ni más ni menos. Sus hermanos ya eran mayores, su madre estaba bien atendida, el bufete navegaba viento en popa y no había ninguna razón que le atase especialmente a los escenarios en los que hasta entonces había transcurrido su existencia. Así que un día de agosto de 1993 se subió a su moto de trial y, mientras tarareaba de forma obsesiva la canción «Nacidos para perder», de Joaquín Sabina, recorrió los 4.000 kilómetros que separan Barcelona de Mostar. Podría parecer que ese viaje inaudito y algo quijotesco era el producto de una reacción instintiva, pero no: las razones de fondo, los verdaderos motivos de aquel insospechado cambio de tercio que le llevó de una ciudad cómoda y asequible a otra sembrada de ruinas, francotiradores y gente necesitada no tenían tanto que ver con acontecimientos o países concretos como con sus inquietudes más íntimas: «Simplemente, se dio cuenta un buen día de que su corazón, tan grande, le dolía —asegura Pere Saumell, autor de una documentada semblanza de Miguel Gil—. Le dolía desde siempre. Ahí estaba metida toda la Humanidad, de alguna manera, y por eso le dolía, porque lo que lo llenaba se le salía, se escapaba por todas partes: muertos aquí y allá, guerras, epidemias, invasiones. Por eso decidió ir a intentar taponar ese corazón: fue a buscar el origen de sus males, entonces aún inconcretos pero dolorosos».

Trabajó inicialmente de chófer y ayudante de algunos corresponsales, hizo crónicas para la radio y para el diario El Mundo con la ayuda de Fernando Quintela, y aprendió a manejar una cámara de televisión gracias a la generosidad de Mike Sposito, un reportero de excelente reputación profesional que se había curtido en Sudáfrica, trabajando para Visnews y Reuters. «Mike vio el potencial de Miguel —explicaba Mark Chisholm, otro periodista de larga experiencia—. Vio que era una persona leal, un buen trabajador, dedicado a sus amigos y a la gente de allí [se refiere a Sarajevo]. Creo que cuando lo conoció se dio cuenta de que era alguien especial, así que le dedicó mucho tiempo. Se sentó con él horas y horas, y aunque eran tan diferentes, encontraron un equilibrio, y ese equilibrio era su trabajo».

Miguel Gil aprendió a ser periodista, incluso a ser un buen periodista, pero lo suyo trascendía de algún modo los límites del oficio. Él no habló de «misión» para referirse a su trabajo, pero sí que se sirvió del periodismo para tratar de mejorar el mundo que le había tocado vivir, para comprometerse con los más débiles, como antes había hecho con la abogacía. Yuyi, la menor de sus hermanas, lo suele resumir con muy pocas palabras: «El periodismo sacó al mejor Miguel».

Era un empeño magnánimo que tenía una traducción perfectamente cotidiana: a la vez que grababa sus primeras imágenes era capaz de aliviar el hambre de una familia privándose de la ración diaria de comida que a él le daban en la base de los Cascos Azules, o de invertir toda una tarde en pasear en coche por las ruinas de Sarajevo a un niño con síndrome de Down que había conocido poco antes. Su talante generoso pronto le granjeó el reconocimiento de sus compañeros de profesión. Él no pasaba por las ciudades o los pueblos en guerra como un observador distante o neutral, ni tampoco como un reportero ávido de imágenes feroces o conmovedoras. A él le interesaban por encima de todo las personas, los hombres y mujeres corrientes. «Para él no era tan importante ocuparse de la actualidad sino quedarse cuando la actualidad desaparecía, cuando el país desaparecía de la actualidad —recuerda Gervasio Sánchez—. (…). Le interesaban las historias de la vida cotidiana, historias que podían consistir en explicar en dos minutos cómo vivía la guerrilla kosovar, cómo se vivía en un pueblo bombardeado por unos y por otros, cómo era la vida en una pequeña aldea perdida de Sierra Leona o cómo se rehabilitaban los niños soldado».

En una ocasión, cuando ya era un periodista más o menos conocido, Helena García Melero entrevistó a Miguel Gil para el programa radiofónico El Documental, en SER Catalunya. En el curso de la conversación, su interlocutora le preguntó por algún libro que le hubiese interesado especialmente, y él mencionó Vuelo nocturno, de Saint-Exupéry. «Tiene gracia, porque lo leí primero en el colegio, en el bachillerato, y tiempo después le he dado el sentido», confesó con sencillez. La novela, ambientada en los años treinta, cuenta la historia de un piloto que trabaja para una compañía internacional de correos y que cubre con su frágil avioneta la ruta entre varios países latinoamericanos, a uno y otro lado de los Andes. Los viajes son casi siempre inciertos y arriesgados. Rivière, el gerente de la empresa, es consciente del miedo que a veces atenaza a sus hombres, pero sabe a la vez que su trabajo es necesario, y les espolea a vencerlo: «Es preciso que los hombres desciendan a ese pozo oscuro y, al remontarlo, digan que no han encontrado nada —reflexiona en un momento del relato—. Es preciso que ese hombre descienda al más íntimo corazón de la noche, en medio de su espesura, sin siquiera esa pequeña lámpara de minero que no alumbra más que las manos o el ala, pero que aparta a lo desconocido a una braza de distancia».

Como los personajes de Saint-Exupéry, también Miguel Gil había llegado hasta Prístina, a aquel hotel sacudido por las bombas de la OTAN, dispuesto a descender «al más íntimo corazón de la noche», con la esperanza, eso sí, de regresar a la superficie con una historia y unas imágenes que ayudasen a la Humanidad a conocerse mejor.

Sin embargo, los buenos deseos no son suficientes, y menos en una guerra. Cuando amaneció el 25 de marzo de 1999, los corresponsales que se encontraban en la capital kosovar se reunieron para tomar una decisión. En palabras de Alejandra Stavitzky, la noche había sido «terrible», nadie había dormido, muchos se habían topado en algún momento con serbios «extremadamente nerviosos» y todos temían una respuesta violenta y desmedida a los bombardeos aliados. Les estimulaba, sí, el deseo de contar lo que estaba pasando, lo que podía pasar, aunque también eran conscientes de los riesgos.

En la reunión, Miguel manifestó su deseo de quedarse. Quienes le conocían mejor ya imaginaban cuál iba a ser postura bastante antes de que la enunciara. Pero nadie le imitó: debido a la presión creciente de los hombres de Milosevic, durante aquel día y los siguientes todos los corresponsales fueron abandonando Kosovo. Miguel aún encontró tiempo y recursos para hacer llegar un libro de Borges y mil dólares a Jon Sistiaga y Bernardo Domínguez, de Tele 5, que habían sido confinados por la policía serbia en una habitación del Grand Hotel. El libro era para que se entretuvieran y el dinero, para que pudieran sorbornar a quien se pusiera más a mano. Unos días después, Miguel logró hacer la llamada que tanto los familiares como los compañeros de ambos periodistas llevaban días esperando: explicó que estaban bien y que se los llevaban escoltados a la frontera, donde seguramente los pondrían en libertad, como así ocurrió. Él ya era entonces el único periodista occidental en la zona: la responsabilidad de mejorar el mundo descansaba exclusivamente sobre sus hombros.

Mejorar el mundo. Esa es seguramente la intención que mueve a todo buen periodista y, muy especialmente, a aquellos que desempeñan su trabajo en torno a los grandes conflictos mundiales, donde a veces se deciden de manera más evidente el presente y el futuro del mapamundi. Christiane Amanpour, corresponsal jefe de CNN, enviada especial a decenas de guerras y de conflictos, no tiene ninguna duda: «Creo firmemente que nosotros, los periodistas, con nuestros papeles y bolígrafos, con los portátiles y las conexiones satélites, las cámaras y los equipos de televisión, podemos marcar una diferencia, podemos ayudar a hacer del mundo un lugar mejor».

David Randall, con veinte años de experiencia de redactor y editor en Europa y África, admite «sin lugar a dudas» que «en la historia del periodismo abundan el trabajo descuidado y las malas intenciones», pero recoge una larga serie de ejemplos que prueban cómo «los grandes aciertos» de la profesión son aún más abundantes, y constituyen «un motivo de orgullo». Entre los casos que menciona se encuentran las crónicas de Ilya Ehrenburg para Red Star, que revelaron la existencia de los campos de exterminio nazis; las denuncias de John Tyas en The Times a propósito de las atrocidades cometidas por las autoridades británicas contra los huelguistas de Manchester en 1819; las informaciones de John Hersey y Wilfred Burchett sobre Hiroshima, desmontando la versión oficial, que insistía en que la radiación no había originado ninguna enfermedad; la campaña del Sunday Times a favor de las víctimas de la talidomida que perdieron sus extremidades; las historias de John Reed sobre la revolución rusa; los artículos de William Howard Rusell acerca de la desastrosa actuación del ejército británico en Crimea; la investigación del Watergate llevada a cabo por Carl Bernstein y Robert Woodward, que «demostró que el presidente de los Estados Unidos era un mentiroso corrupto»; o las revelaciones de Roland Thomas en The New York World, que pusieron de manifiesto la violencia racista del Ku Klux Klan. «Todas estas informaciones y otras muchas —concluye—, además de ser hitos legendarios del periodismo, también son ejemplos de cómo la prensa puede cambiar el mundo».

Aquel 25 de marzo de 1999, cuando decidió quedarse en Prístina, Miguel Gil aún no sabía que su trabajo acabaría uniéndose a esa relación de hitos que jalonan la historia del periodismo.

El entusiasmo con que la población civil albanokosovar había recibido los bombardeos aliados se transformó en terror cuando se vieron solos, sin la OTAN y sin periodistas. Miguel se sirvió entonces de su experiencia de abogado y convenció a los serbios con un argumento aparentemente inapelable: la mejor manera de que nadie pudiera acusarles de nada —les dijo a las autoridades militares— era que él deambulase libremente por la ciudad para mostrar después sus imágenes al resto del mundo. En su interior pensaba que «las imágenes no podían mentir» y que, de un modo u otro, su cámara lograría dejar constancia de las tropelías cometidas contra la población civil.

El periodista era perfectamente consciente de su responsabilidad. Más aún: parecía que todas las circunstancias de su biografía se hubiesen conjurado en aquel momento concreto de la primavera de 1999 para permitirle alcanzar la aspiración que había guiado sus pasos en los 32 años anteriores. Sólo le hacía falta el permiso de los serbios y estos se dieron, aunque con muchas limitaciones y muy pocas garantías.

Miguel situó rápidamente en el escenario todas las referencias que le interesaban. Los militares no iban a ser tan descuidados como para dejar constancia documental de sus crímenes, pero la sola posibilidad de que estos se produjeran motivó un éxodo de albanokosovares que adquirió en pocos días unas proporciones bíblicas. La limpieza étnica practicada en otros lugares no iba a ser necesaria porque ni siquiera iba a quedar gente. Y todo eso ocurría cuando la OTAN en particular y Occidente en general ya habían centrado su atención en otros conflictos. Miguel Gil sabía que desde lo ocurrido en Somalia en 1999, cuando un cámara grabó el linchamiento de un soldado norteamericano en las calles de Mogadiscio, algunas imágenes especialmente dramáticas o elocuentes habían logrado cambiar el rumbo de los acontecimientos al inducir decisiones de primer orden en el plano geopolítico. Era el llamado «Efecto CNN». Políticos, periodistas y académicos aún no han acabado de ponerse de acuerdo sobre su naturaleza y su alcance, pero hay dos premisas que todos aceptan. La primera —en palabras de Eytan Gilboa—, que «la cobertura internacional de noticias acelera el proceso de toma de decisiones». Y la segunda, que esas decisiones pueden verse «afectadas» por «imágenes que debilitan el apoyo público a ciertas políticas».

Miguel comprendió que para ilustrar de forma elocuente lo que estaba ocurriendo en Kosovo tenía que acercarse a los trenes que partían abarrotados de Prístina. Los serbios le dijeron que sólo disponía de dos horas y él decidió exprimir todas sus opciones. En la estación se reunió con Elida Ramadani, que había trabajado con él de productora y que había hecho posibles muchas de sus historias, incluida la de los guerrilleros del UCK que le valió el premio Rory Peck en 1998. Sin embargo, Elida ya no era la reporteta valiente y animosa de la agencia AP, sino una refugiada más: ella y su familia tenían que abandonar Kosovo rumbo a Macedonia en previsión de lo peor.

Elida y Miguel recorrieron en silencio aquellos andenes atestados de ciudadanos indefensos que se repartían con resignación por los vagones maltrechos de un viejo tren de aire militar. Todos parecían conscientes de que el viaje que iban a emprender marcaría un antes y un después en sus vidas. En realidad, lo único que querían aquellos improvisados viajeros de la Historia era seguir viviendo. El miedo y la tristeza se mezclaban en los rostros silenciosos de los ancianos y de los niños, en las lágrimas de unas jóvenes, apenas unas adolescentes, que lloraban de impotencia asomadas a la ventanilla, en el gesto ausente de la mujer que acariciaba una fotografía familiar, en las despedidas que unos y otros brindaban calladamente a sus parientes, a su país, a su pasado. Aquellos trenes partían de Kosovo hacia Macedonia, pero de alguna manera eran los mismos trenes que habían recorrido la Europa ocupada por el Tercer Reich, los que habían conducido al gulag a miles de ciudadanos rusos, los que habían alejado de sus casas y de su tierra a muchos de los desplazados del siglo XX. La escena era memorable y al periodista que llevaba dentro Miguel Gil no se le escapó ninguno de los detalles. Seis años antes, mientras veía un informativo en su casa de Barcelona, las imágenes del entierro de un bosnio asesinado le habían interpelado hasta el punto de empujarle a dejar su trabajo y sus expectativas para ir a los Balcanes y hacerse periodista. Y ahora era él quien iba a poder mostrar al mundo lo que estaba ocurriendo en la antigua Yugoslavia. No había nadie más para contarlo.

No es fácil establecer una relación de causa y efecto entre las imágenes de Miguel y las decisiones que movieron a los actores del conflicto. Habría que documentar todos los pasos que dieron políticos y militares de varios países en aquellas fechas, y ver qué influencia tuvieron en sus cavilaciones y en sus órdenes las escenas descritas, y cómo les afectó el hecho de que la opinión pública mundial supiera gracias a ellas lo que estaba ocurriendo en Kosovo. Pero a falta de una confirmación matemática que se antoja muy complicada, son reveladoras las explicaciones que han ofrecido los distintos corresponsales que cubrieron en un momento u otro la guerra de los Balcanes. Para Christiane Amanpour, esas imágenes únicas de kosovares apelotonados en los vagones de tren fueron determinantes: «Recordaron a la gente lo que había sucedido durante la II Guerra Mundial bajo el dominio nazi, cuando los judíos fueron subidos en vagones y trasladados a campos de exterminio. Cuando esas imágenes se difundieron, la gente estaba impresionada, tuvieron un tremendo impacto en los espectadores, y además aparecieron en un momento en que la opinión pública estaba empezando a fluctuar, a cambiar, porque el bombardeo se estaba alargando demasiado, Milosevic no cedía, los kosovares seguían muriendo, huyendo de su país, y la gente de todo el mundo se preguntaba: ‘Bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿No deberíamos parar el bombardeo?’. Las imágenes de Miguel fueron cruciales, definitivas, icónicas, históricas, y él utilizó su poder para salvar vidas, cientos de miles de vidas. ¿Qué mejor bien puede un periodista, o cualquiera, esperar conseguir?».

La propia Elida Ramadani, que había vivido en primera persona el proceso de grabación, se expresó en parecidos términos: «Aquellas imágenes cambiaron la opinión de la gente en el exterior, porque hubo muchas protestas en Francia, en Alemania… contra el bombardeo. Tan pronto como la gente vio esas imágenes, la política empezó a cambiar. Así que yo creo que las imágenes provocaron un cambio, se produjo un giro, a mejor».

«Yo creo –afirmaba Enric Martí, otro corresponsal de guerra bregado en muchos conflictos– que una de las pocas veces que yo he visto que una imagen ha cambiado, ha marcado, o ha tenido una influencia política ha sido cuando Miguel decide quedarse en Prístina y convencer a los serbios de que sería bueno para ellos que él se quedara y tomara aquellas imágenes de la gente empujando por subirse a los trenes y siendo deportados. Era además una imagen muy gráfica, porque todos tenemos la imagen de los judíos transportados en trenes. Aquellas escenas acabaron difundiéndose por todas partes, y llevaron a la gente de parlamentos y gobiernos a tomar decisiones. Es una de las pocas veces que de verdad he visto que tengan… un valor increíble».

Se había cumplido el sueño de Miguel Gil: su trabajo había contribuido a cambiar el rumbo de la Historia. David Guttenfelder, otro amigo suyo, también veterano de decenas de guerras en distintos continentes, lo resumiría en apenas tres frases que hoy, diez años después de su muerte, suenan con la fuerza de un epitafio: «Miguel tenía todas las razones que todos tenemos para hacer este trabajo, incluyendo las primeras páginas, las noticias de apertura y la fama. Pero su motivación mayor era el sentimiento de que él podía cambiar las vidas de la gente. No solo con sus imágenes , sino con sus obras, estando allí. En la Historia».

En consonancia con ese espíritu de servicio, Nuestro Tiempo es una revista gratuita. Su contenido está accesible en internet, y enviamos también la edición impresa a los donantes de la Universidad.