Grandes temas Cine Comunicación Nº 721

Todos los abismos de Werner Herzog

Grandes temas Cine Comunicación Nº 721

Con ochenta años, el cineasta alemán Werner Herzog se sienta a escribir. El autor de Fitzcarraldo, a quien el crítico Roger Ebert llamó «el más curioso entre los hombres», ha decidido, de una vez, exponer su pasado. Le precede la fama de solitario enfermizo. De artista obsesivo, casi trastornado. Pero el rostro de Herzog (de la persona y del creador), en las páginas de sus memorias, emerge complejo. En un libro con mucha furia literaria y menos rigurosidad de biógrafo, Cada uno por su lado y Dios contra todos ofrece el testimonio directo de su película más larga: su propia vida.

Tiene tres años. Vive en Sachrang, Baviera. En la noche, alguien remueve las sábanas y lo despierta. Es su madre. Juntos salen de la casa y, absortos, intermedio extraño entra la vigilia y el sueño, observan los montes vecinos latir de fuego. Retumbar. Incendiarse. Los aviones aliados bombardean la zona, porque aquella noche, 18 de abril de 1945, también es la noche del Tercer Reich, cuyos rezagados, miembros de un cuerpo acéfalo, intentan negar la derrota del ejército. El objetivo del ataque es Rosenheim, pero el viento esparce la destrucción por todo el valle. Un avión se estrella cerca de casa. Al niño de tres años que es Werner Herzog los datos le dicen muy poco. Golpean las sensaciones. Golpean los miedos. «Lo que vimos de niños lo sigo viendo hoy», escribe en sus memorias. Y lo que ven no es un ajedrez militar, sino «un gran resplandor que reflejaba en el cielo nocturno las terribles pulsaciones del fin del mundo». La imagen perdurará en sus películas, y, sobre todo, en su forma de ver la realidad. «Desde aquel momento —escribe— supe que ahí, fuera de nuestro mundo, lejos de nuestro estrecho valle, había otro mundo peligroso y espeluznante».

La experiencia ejerció de bautizo: un bautizo en el sacramento (o pecado) de una dimensión adulta que se desborda, violenta, ante los ojos atónitos de aquel espectador infantil. El primer contacto con los abismos. Pero no el último. Porque para él esa visión es cruel pero sobrecogedora: además de temor, le genera curiosidad.

Años más tarde, en Múnich, adolescente, Werner empuña un cuchillo sucio, aún manchado con los restos de comida, y dirige el arma hacia su hermano Tilbert, el mayor de la familia. Le rasga el muslo y la muñeca. La sangre salpica la habitación, que pasa del grito al silencio. Werner llora. El motivo de la discusión, tan estúpido que su autor lo recuerda incómodo (el destino de un hámster), gatilla la reyerta y esta, a su vez, le remueve los nervios. Le invierte el orden de las cosas: la locura incomprensible que bombardeó Rosenheim hasta reducirlo a cenizas, la misma sed sanguinaria, habita en él.

Ambas escenas las narra Herzog en Cada uno por su lado y Dios contra todos, sus memorias, publicadas en agosto de 2024 por Blackie Books. Entre muchos asuntos, Herzog afirma que, sin traumas como estos, grabados en su sensibilidad más profunda, su obra —más de setenta películas, docenas de óperas y un puñado de libros— no existiría.

Es raro: un viejo adicto al silencio y a las armas del enigma (numerosas boutades) decide confesarse. Por primera vez. Usa la palabra, no el fotograma o la imagen. Pero incluso la palabra le sirve de capa misteriosa: uno de sus juegos favoritos. Pese a ser unas memorias demasiado literarias (flaqueza de credibilidad para unos, placer de lectura para otros), el libro revela que, en el fondo, sus imágenes extremas y personajes imposibles no provienen de alucinaciones telúricas. Provienen de una búsqueda personal.

Exhumar la biografía de un artista puede resultar peligroso. Los descubrimientos acarrean, a menudo, decepciones. Lo sintió el crítico Clement Greenberg tras conocer a Joan Miró: «Uno se preguntaba qué había podido llevar a aquel burgués a la pintura, a la rive gauche y al surrealismo». Con Herzog ocurre lo contrario: su biografía —narrada como él la sabe narrar— concuerda con la intensidad de sus obras, las nutre y las expande.

De niño nunca acude al cine. Dadas sus limitaciones económicas, tampoco habría podido. Aunque nació en Múnich, entre escombros y cadáveres, su madre —el padre siempre fue tangencial— resolvió llevarlo, apenas nacido, al lugar más seguro posible: Baviera. En el silencio de las montañas, Herzog crece en relativa paz. Al inicio. No tardará en avistar el bombardeo de Rosenheim. No tardará en darse cuenta de que, en la aparente soledad eterna del valle, abundan los peregrinos, los espíritus, los muertos, los soldados en derrota, los perseguidos y los perseguidores, el hambre, los fantasmas que algunos dicen ver, los werwolf [hombres lobo], las provisiones que nunca llegan, los mercenarios y las madres huérfanas. Sus obsesiones futuras ya están en Sachrang, rondan la zona. Sin calefacción ni teléfono ni comida, ahí brotaron los leitmotivs de toda una trayectoria: la destrucción, la locura, la naturaleza, los soñadores. Las experiencias, más tarde, mutarán en obras.

Regresa a Múnich en plena adolescencia, junto a su hermano mayor y su madre. Otra revelación traumática: el dialecto bávaro, su lengua, es inentendible en la ciudad. Del campo a la metrópolis. Ingresa en bandas callejeras. Después de pasar efímeras temporadas con su padre (rehén de un estado decadente), camina y recorre las ruinas de la urbe, cicatrices latentes de la guerra. Tiempo de silencios familiares. El incidente con su hermano Tilbert, que ocurre en ese retorno, lo induce al ostracismo interior, a la contemplación más meditabunda.

La familia se muda a otra pensión. Padece sonambulismo. Acercamientos y alejamientos (definitivos) con la religión. Decepciones. Y el azar le hace coincidir, como vecino, con el actor Klaus Kinski (años más tarde, colaborarían y alcanzarían fama juntos). Aprende latín. Roba una cámara de cine. Conoce a su abuelo paterno: un arqueólogo senil obsesionado con la isla de Cos y la literatura oral griega. El anciano transitaba un estado crepuscular: lo dominaban delirios. Balbuceaba. Confundía nombres y albergaba miedos infundados. «Noche tras noche —escribe en las memorias— se levantaba, profunda y tristemente afectado, y metía sus trajes en maletas, además de preparar los muebles para que se los llevaran». La familia se niega a internarlo en un manicomio. Herzog siente admiración.

Hubo viajes decisivos. El más importante: Creta. La primera visita, con algunos amigos; la segunda, solo, para vender coches de segunda mano y perseguir los rastros de su abuelo. Con dieciséis años, le deslumbra asistir al velatorio de dos hombres muertos en duelo y, en la misma noche, hacerse a la mar para pescar calamares. No es casualidad que el primer capítulo de sus memorias empiece con una evocación (incisiva y poética) del pueblo de Hora Sfakion: «Inmerso en un universo sin par, por encima, por debajo, por todas partes, donde todos los sonidos me dejaban sin aliento, experimenté de pronto un asombro inexplicable [...] Y también supe que, después de una noche como esa, difícilmente me resultaría posible envejecer». Nunca dejará de viajar.

Cabe desconfiar del libro. Al menos así lo expresa Dwight Garner, crítico del New York Times: «No me creo ni una palabra de las nuevas memorias [...] No te dirá la verdad, no del todo, a menos que se le caiga del bolsillo accidentalmente, como si fuera un mechero». La calidad literaria, sin embargo, emerge sólida. La Feria del Libro de Madrid 2024 lo escogió como título imprescindible. Cada uno por su lado y Dios contra todos escapa del orden cronológico usual: prefiere lanzar, como látigos, memorias, momentos, divagaciones y cuestionamientos de alto voltaje. La verdad de los hechos la escribirán, cuando él muera, los historiadores: ellos limarán las hipérboles y removerán los grises. Pero el relato atrae por su fuerza seductora, por su carácter de expiación drástica y su vocación de manifestar principios estéticos. Ofrece su rostro.

No resulta fácil determinar con exactitud el momento en el que un artista empieza a crear. La imaginación desprecia las fechas precisas. En el caso de Herzog, sus memorias dibujan una mente en continuo torbellino. En el instituto, un amigo, ávido lector, le pide esperar en su casa mientras él termina una llamada telefónica. Entre los libros viejos y húmedos, el joven Werner inspecciona una historia, tan solo un párrafo en un volumen para niños, futuro germen de su primera obra maestra: la locura de Lope de Aguirre, conquistador español, que, en ansias de destronar a la Corona, se embarca (literalmente) en la búsqueda de El Dorado sin importarle lo cruel de sus métodos y lo suicida de su empresa. Los pormenores del paisaje le abren la curiosidad. En 1971 cumple el deseo con Aguirre, la cólera de Dios. La crítica reaccionó positivamente: ganó el Premio del Sindicato de Críticos Franceses; Roger Ebert la incluyó en su listado de las diez mejores películas de la historia.

Pero él había debutado antes de rodar Aguirre. Mucho antes: tenía diecinueve años cuando trabajó de soldador nocturno para financiar Heracles (1961). La cinta alterna intertítulos, parecidos a los versos de Kavafis, con imágenes de gimnastas sudorosos y fotogramas de explosiones, filas interminables de coches, escombros, militares y aviones en fuga. Suena, subrepticia, una respiración entrecortada. Ahí aparecen, configurados de una forma tímida pero intensa, ciertos signos del universo herzogiano: la vuelta al mundo clásico, la incomunicación, la inminencia del apocalipsis, las incertidumbres que flotan erizadas de rabia. Todo en doce minutos.

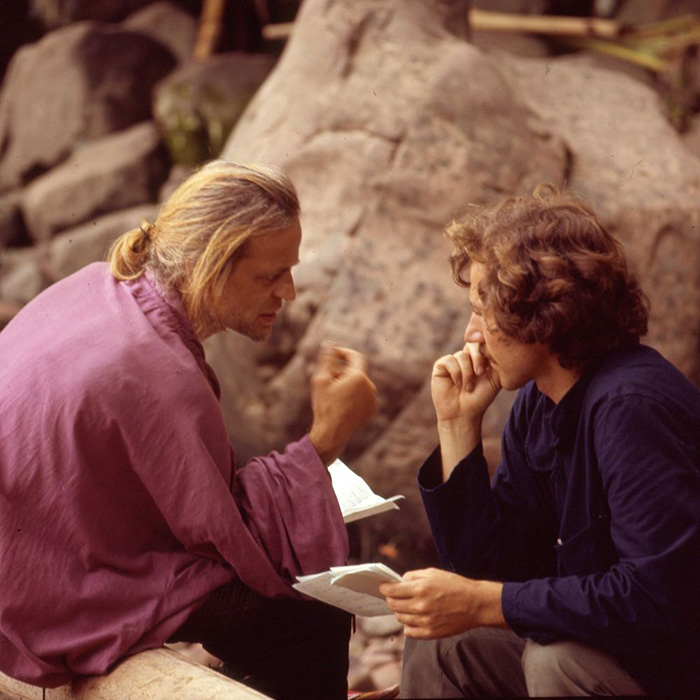

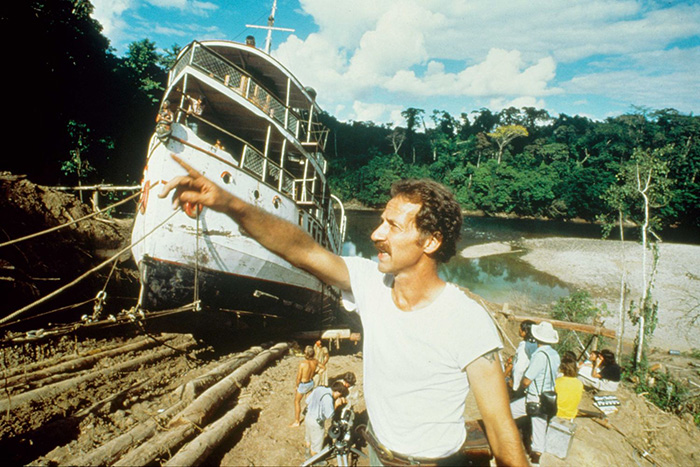

Fitzcarraldo (1982) es la apoteosis. «Fue una vida», escribe en las memorias. Durante casi tres años durmió en el corazón de la Amazonía peruana. Lo impulsó la persecución de un personaje ensombrecido por la historia oficial (de esos que tanto le gustan) para, luego, convertirlo en una suerte de metáfora: la gesta de Carlos Fermín Fitzcarrald, empresario cauchero que, con un ejército privado de cientos de nativos, empujó un barco de vapor a través de una cordillera. Herzog lo renombra, lo hace irlandés y le impone la construcción de una ópera —la obsesión por escuchar al tenor Caruso entre ríos amazónicos— como móvil.

¿Versión moderna del mito de Sísifo? Probablemente. ¿Interpretación macabra del arca de Noé? También. Porque nunca se explicita qué extraña fuerza alienta —o condena— a Fitzcarraldo a empujar su barco de treinta toneladas por las laderas selváticas, a enfrentarse a una naturaleza indómita donde, como confiesa Herzog a su colega Les Blank en El peso de los sueños, «los pájaros no cantan: se quejan de dolor». Tampoco cuadra, en una lógica de bienestar, por qué usó un barco real para reconstruir la historia, desafiando, al igual que su personaje, las leyes de la física por la caza de un anhelo contranatural. Para filmar a Fitzcarraldo, Herzog se tuvo que convertir en él.

En paralelo a las obras de ficción, empieza a filmar documentales. Se inicia con Los médicos voladores de África oriental (1969) y Futuro limitado (1971), ambos muy convencionales, reportajes casi televisivos. El punto de inflexión es Gerhard Konzelmann. Este periodista alemán le exige poner su propia voz, mirar a la cámara, comentar los hechos. El nuevo estilo aparece en El gran éxtasis del escultor de madera Steiner (1973). El documental retrata a un esquiador suizo y su secreto más íntimo: salta cuestas para homenajear al mejor amigo de su infancia, un cuervo domesticado por su padre. Como el hambre de otras aves había cercenado las alas del cuervo, Steiner tuvo que sacrificarlo. Usó la escopeta paterna. El hecho, experimentado a los diez años, le trastornó para siempre. «Ahora que su cuervo no volaba, Steiner lo hacía por él», susurra Herzog en la cinta.

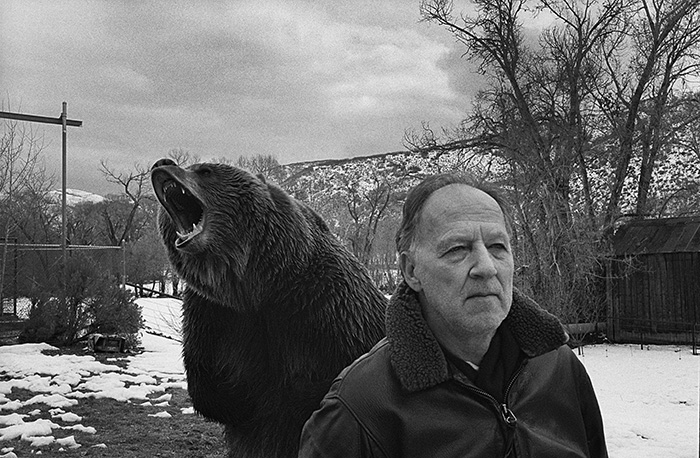

En el documental, el autor narra y saluda, incrusta citas, poemas, y eso, conjugado con la música del grupo alemán Popol Vuh y los encuadres delirantes, a cámara lenta, de los saltos en la nieve, transforma el mero documento en una creación inquietante que abandona el informe y roza lo ensayístico. «Había encontrado mi voz», confiesa en las memorias. La misma voz que narrará la disidencia de un campesino que desafía a un volcán en La Soufrière (1977); el drama de Nicaragua y de toda guerra padecida por niños en La balada del pequeño soldado (1984); la historia de Timothy Treadwell —un amante de los osos devorado por uno— en Grizzly Man (2005); el deslumbramiento por el arte rupestre de Chauvet en La cueva de los sueños olvidados (2010); o el terror —el llanto, la humanidad, la culpa y la injusticia— de los corredores de la muerte en Estados Unidos de En el abismo (2011).

Ya sea amazónica, nórdica, tropical o desértica, la naturaleza nunca actúa de decorado. Los paisajes, para Herzog, constituyen una fuerza invencible, atávica, ante cuyo poder el individuo se rinde, ínfimo. Son tempestades. Y sus personajes —figuras históricas o locos de barrio— adoptan la soledad en continua lucha, la rebeldía, la obsesión y la locura, la poesía desprovista de lenguaje. En ese abismo, habitado por el vértigo, el cineasta encuentra la fragilidad de nuestra existencia.

Estos motivos autorales hace tiempo dejaron su cobija cinematográfica para, además, adquirir otros códigos. El primero fue la ópera. Le inspira, relata en su libro, la idea de que «el público, que apenas se distingue en la penumbra, es el último vestigio de las antiguas arenas de gladiadores». Sueña con representar a Wagner con dinamita real. Estuvo a punto de lograrlo en Sciacca, al sur de Italia, pero una serie de factores técnicos le privaron de escuchar El crepúsculo de los dioses entre escombros y llamas. Irrumpió en la literatura con De caminar sobre el hielo (1978), crónica de una marcha descomunal que cubrió de Múnich a París. Y Conquista de lo inútil (2007), agrupación de los diarios que fue registrando en la infernal filmación de Fitzcarraldo, se convirtió, pronto, en su libro más aclamado.

Entre producir ficciones o documentales, dirigir óperas o escribir libros, el intermedio en Herzog siempre es la experiencia en primera persona: peregrino en Creta, nómada en Los Alpes, contrabandista en México, moribundo en Egipto, reportero en Nicaragua, vigilante en el Oktoberfest, compañero del escritor Bruce Chatwin, aprendiz de hipnotizador, senderista, explorador, enjuiciado. Innumerables son los roces con la muerte, los duelos con el destino. Como Hemingway, necesita vivir para contar. Inseparable. Pero, a diferencia del novelista norteamericano, él no busca aventuras: son las aventuras —encuentros con el abismo— quienes lo acosan a él.

Durante un tiempo ejerció de profesor en lugares como la Universidad de Berkeley y, sobre todo, en una escuela itinerante fundada por él mismo, la Rogue Film School. Su bibliografía era insólita: los alumnos debían leer las Geórgicas de Virgilio y La breve vida feliz de Francis Macomber de Hemingway. La sinopsis que escribió para sus clases también sirve para cartografiar sus obsesiones: «Para los que han viajado a pie, para los que han trabajado de porteros en prostíbulos o de celadores en un asilo de lunáticos, para aquellos que desean aprender a forzar cerraduras o falsificar permisos de grabación en países no favorables. En resumen: para aquellos con sensibilidad para la poesía. Para los peregrinos. Para aquellos que pueden contar una historia a un niño de cuatro años y mantener su atención. Para aquellos que tienen un fuego ardiendo. Para aquellos que tienen un sueño». La dedicatoria perfecta de todas sus películas.

Lecciones en la oscuridad (1992), uno de sus documentales más políticos, abre con una cita de Pascal: «El colapso del sistema estelar ocurrirá —como la creación— con un gran esplendor». Ahora sabemos que, explicación borgiana de por medio, la cita fue inventada. ¿Criticable? Tal vez. Pero lo escuda su hilera de criaturas que, como monstruos submarinos devorando una barca enclenque, muestran, juntos, la mayor oposición, la antítesis más intensa a la forma de hacer documentales de National Geographic. Él no firma reportajes: arroja ensayos.

El trabajo que Herzog realiza con la realidad siempre implica un punto de vista (y, en ese sentido, una distorsión). Él selecciona. Moldea. Lecciones en la oscuridad muestra los incendios de plataformas petroleras después de la guerra en Kuwait. Nunca hay una explicación coyuntural. Ni siquiera fechas. De hecho, casi no aparecen humanos en la película. Los planos son pausados: la tierra enferma, baldía, en llamas, ennegrecida y ennegreciendo, sobrevolada por sombras y atascada de columnas de humo. Wagner suena de fondo. La plástica de Lecciones en la oscuridad la asemeja más a los paisajes que pintó Friedrich que a los reportajes emitidos en la BBC. Pero ese alejamiento de los hechos no miente, sino que, de otra forma (más subjetiva) refleja la realidad desde ángulos insólitos. «Verdad extática», la ha nombrado el cineasta en varias ocasiones. Por ese motivo, no es de extrañar que, por ejemplo, Leila Guerriero, una de las escritoras contemporáneas más interesadas en la no ficción, le admire. «Maten alguna cosa viva: sean responsables de su muerte. Viajen. Vean películas de Werner Herzog. Quieran ser él. Sepan que nunca lo serán», escribe en una columna de consejos para aspirantes a periodistas. Roger Ebert, en una carta pública, acierta al insistir que, en la obra del alemán, lo primero es el tono: «Eres como esos cuentacuentos viejos que vuelven de tierras lejanas con relatos fascinantes».

Hoy por hoy, el cuentacuentos está afincado en California con la fotógrafa Lena Herzog, su tercera esposa. Tiene tres hijos. Consagra sus días a leer y viajar. Medita. Piensa que el siglo xx fue un error. Ve solo tres filmes al año: detesta los estrenos y las presiones de la actualidad. No sueña a menudo: «Cuando me despierto por la mañana, siempre me parece que me he perdido algo al no haber soñado, y esto posiblemente me lleva a hacer películas». A veces lo asalta, como corrobora Lecciones en la oscuridad, un profundo pánico por el futuro. Los últimos capítulos de su biografía inciden en ello. Le aterra la desaparición progresiva de los libros por textos de Twitter y del cine por vídeos de cuatro segundos. Un reemplazo fatal. Irreversible. El surgimiento de una sociedad sin lengua ni imágenes, guiada solo por estímulos sensoriales: el vacío más elemental, «una oscuridad llena solo de miedo, de monstruos imaginarios». Teme que, al igual que sucedió con la presa de Vajont, las construcciones sobrevivan a sus arquitectos.

¿Viene el apocalipsis, entonces? Los poetas suelen ser profetas. Pero, venga o no, acontezca temprano o tarde, el acervo que Werner Herzog lega no es prescindible. Su extraña poesía reverbera en sus símbolos, en Lope de Aguirre navegando río abajo, con su tripulación muerta y su balsa invadida por decenas de monos; en la fragilidad del esquiador Steiner saltando en la nieve infinita; en la muerte trágica y las utopías perdidas de Timothy Treadwell, aceptado entre los osos de Alaska y paria entre humanos; en Wagner sonando en las estaciones destruidas de Kuwait; en los grifos rupestres de la cueva de Chauvet; en el barco de Fitzcarraldo atravesando montañas, peleando con la floresta amazónica con su armazón descosido. Sobre Tannhaüser, la ópera de Wagner, el cineasta escribió: «Apenas hay acción, solo almas agitadas». Esas almas agitadas pueblan sus películas. A esas almas agitadas les hablan sus obras. En Cada uno por su lado y Dios contra todos, se le llame biografía, manifiesto, testimonio distorsionado o novela disfrazada, Herzog se expone como una de ellas.

En consonancia con ese espíritu de servicio, Nuestro Tiempo es una revista gratuita. Su contenido está accesible en internet, y enviamos también la edición impresa a los donantes de la Universidad.