Título original: The Lord of the Flies

Año de emisión: 2026 (4 episodios de 55 minutos)

Emisión en España: Movistar Plus

Cadena original: BBC

Creador: Jack Thorne

«La tarde había llegado, no con tranquila belleza, sino con la amenaza de violencia». Con esta frase —de las más inquietantes de la novela— se intuye buena parte de lo que El señor de las moscas lleva setenta años proponiéndonos: que el horror no irrumpe siempre como catástrofe, sino que se desliza poco a poco, con la siniestra naturalidad de una jornada que transita de la hermosura a la sangre, del heroísmo de la supervivencia al espanto ritual del linchamiento.

Partiendo de un material tan crudo y estimulante, resulta llamativo que esta conocida historia —lectura escolar obligatoria en el ámbito anglosajón— no hubiera aterrizado antes en la pequeña pantalla. No es casual, pues, que la nueva adaptación televisiva, de cuatro episodios, llegue de la mano del creador de la muy popular, premiada y discutida Adolescencia. Allí ya retrataba Jack Thorne un naufragio sin playa: aulas convertidas en territorio hostil y una autoridad adulta en Babia. Aquí cambia el decorado —del aula a la isla—, pero se mantiene la misma intemperie moral.

Thorne es un guionista que sabe orquestar la incomodidad que produce el choque entre violencia e infancia, dos realidades que solemos entonar opuestas. Ambas comparecen aquí, de nuevo, como caras convulsas de una misma moneda, y hacen latir las mismas preguntas: ¿Por qué tan jóvenes? ¿Cómo es posible? Esta nueva adaptación de El señor de las moscas no habla de críos que dejan de serlo, sino de zagales que pierden la red —institucional, moral, educativa— que embridaba sus impulsos. No es, desde luego, una perspectiva muy luminosa de la naturaleza humana, no.

Esa demoledora huella de la novela de William Golding atraviesa parte de la cultura popular contemporánea. De ella beben desde distopías juveniles más o menos edulcoradas —Los juegos del hambre— hasta propuestas mucho más sombrías como Battle Royale o La larga marcha. El motor del relato mantiene su cilindrada subversiva y desasosegante: profanar la niñez, extirpándola de su supuesto refugio moral, para exponerla al vacío de normas, leyes y límites. Golding lo arrancó con una lucidez salvaje que le valió el Nobel de 1983 y, ahora, Thorne recoge ese testigo con una convicción sorprendentemente actual.

Porque El señor de las moscas es una máquina simbólica. A lo largo de las décadas se ha leído como una alegoría del paraíso perdido, una enmienda a la idea rousseauniana del buen salvaje, una crítica al totalitarismo (esas gafas de intelectual, camarada jemer; estos desfiles de uniformes, hermano squadistri), una parábola sobre la ley del más fuerte o incluso una reformulación del pecado original que trueca la manzana en concha o cabeza de cerdo. Todas esas lecturas siguen reverberando aquí, sin que la miniserie parezca interesada, de momento, en desvelar su favorita.

Estas posibles interpretaciones se activan en torno a un material de apariencia frágil y realidad inestable: un grupo de colegiales naufragados en una isla tropical. Los niños siguen siendo niños, sobre todo, por su incapacidad para medir consecuencias y calibrar la responsabilidad de sus actos, y por su maleabilidad ante la presión del grupo. Y, en esa tesitura, la imaginación conduce al miedo y estalla la brutalidad, precisamente por su inconsciencia.

En pantalla, ese descenso a las tinieblas del corazón encuentra su aliado en lo sensorial. El primer episodio se vuelca en la espectacularidad del paisaje: playas exuberantes, selvas hipnóticas, una naturaleza que parece celebrar el paraíso antes de revelar su reverso. Pero ahí mismo, entre tanta belleza, se introduce la inquietud. Por un lado está la dualidad —la coraza, lo escondido— de los cangrejos ermitaños con los que los niños trastean con asombro y gozo; por otro, los primerísimos primeros planos descontextualizados, que parecen pedirle cuentas directamente al espectador. A todo ello se suma el uso machacón de un gran angular —un ojo de pez mareante, casi onírico— que genera una disonancia perturbadora. El mundo es bello, sí, pero algo no encaja.

Y no va a encajar.

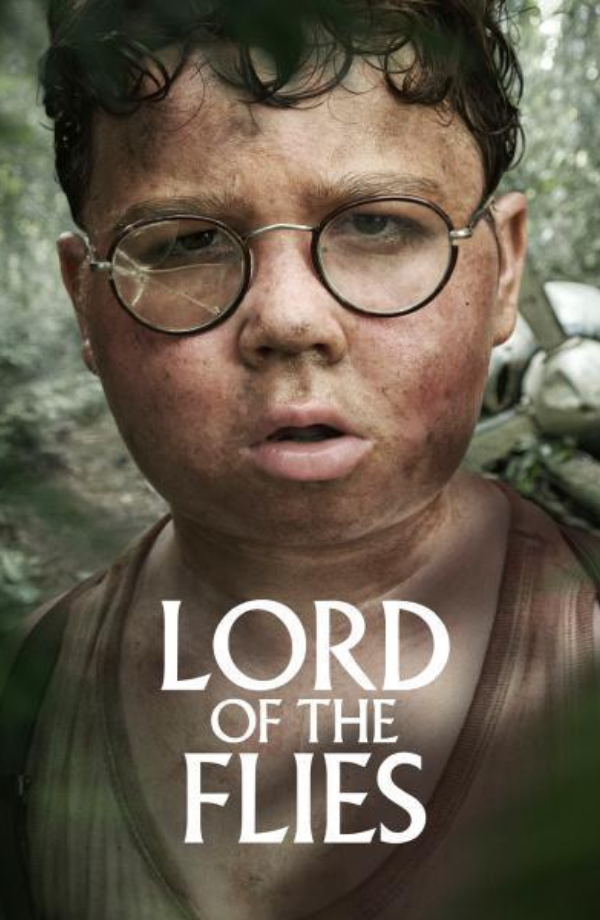

Introducir niños en este escenario de creciente pesadilla visual es una apuesta de alto riesgo, pero no queda otra si queremos fidelidad. El peligro es que la historia bascule entre la impostura —niños jugando con fuego a ser adultos— o la vacuidad de una estampa paisajística donde el drama se diluya. Quizá por eso no se haya llevado antes El señor de las moscas a la tele —sí al cine, en dos ocasiones, con un éxito discreto—, atendiendo al viejo consejo de Hitchcock sobre lo latoso de rodar con niños y animales. Aquí, sin embargo, han dado con la tecla. No toda la isla es orégano, pero destaca con fuerza el jovencísimo actor que encarna a Piggy (David McKenna), un acierto de casting mayúsculo que logra dotar al personaje de vulnerabilidad, inteligencia y una engreída humanidad que duele. Frente a él, algunos de los antagonistas resultan, por ahora, demasiado evidentes, casi de cartón piedra, y ciertos diálogos subrayan más de la cuenta lo que el contexto ya había sugerido. Es uno de los puntos débiles de este primer episodio, a la espera de que los siguientes, cada uno centrado en uno de los cuatro protagonistas, aporten matices, complejidad y cierto trasfondo que, ojalá, conjure el maniqueísmo.

Solo si Thorne logra rescatar a sus personajes de esa caricatura del bien contra el mal, la serie podrá aspirar a la vigencia de un material de origen que sigue perturbando no por hablar del futuro ni de mundos posibles, sino por capturar un instante preciso: ese en el que el día deja de ser promesa, la tarde empieza a sangrar y la inocencia, sin darse cuenta, empieza a morir matando.